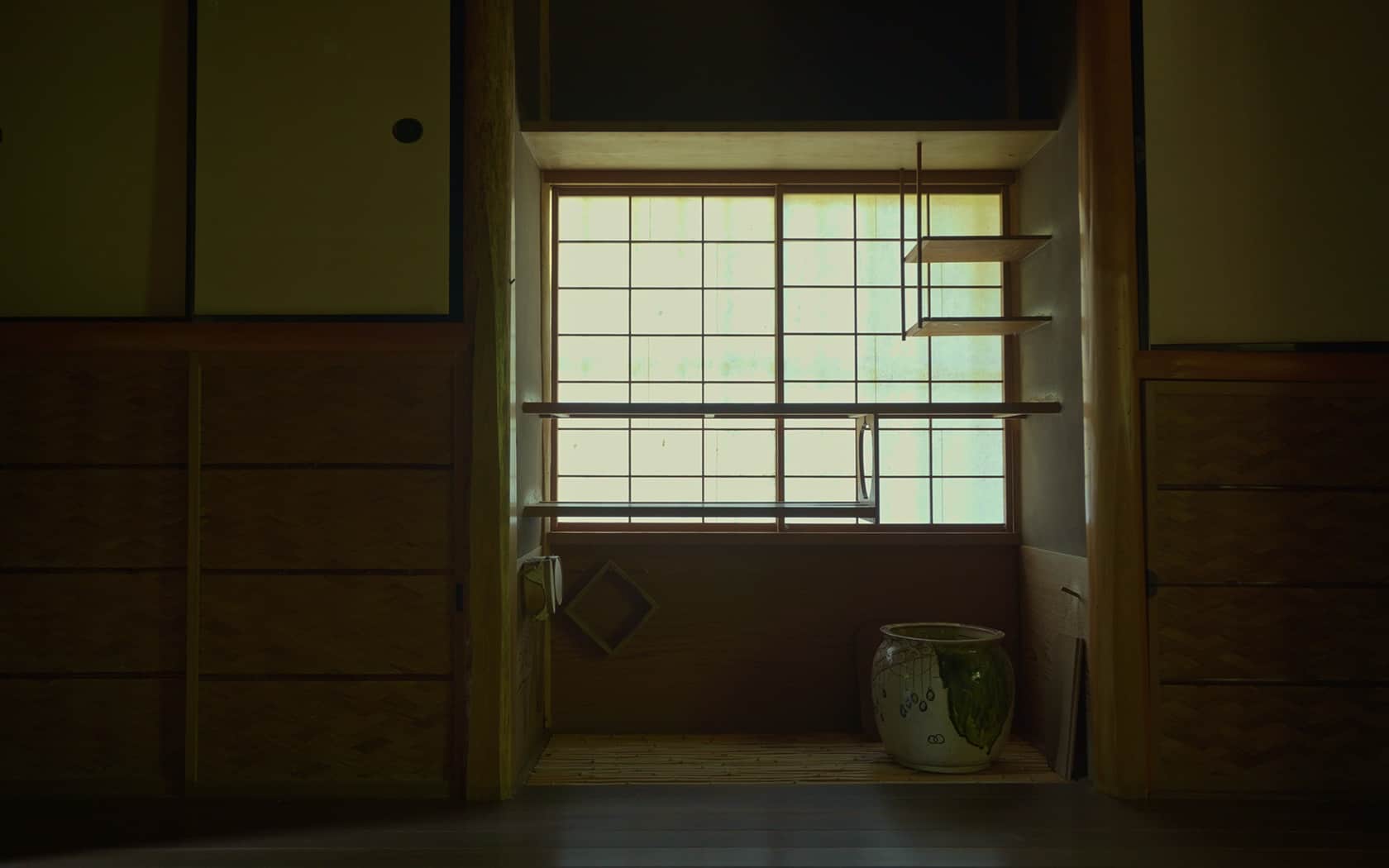

昭和6年(1931)、開祖明恵上人の700回忌を記念して建てられた茶室です。

高橋箒庵が総代となり数寄者103名の寄進により建立されました。四畳台目の本席と八畳の広間、

三畳の水屋からなる広々とした茶室で、設計を高橋箒庵、建築を3代目木村清兵衛が担当しています。

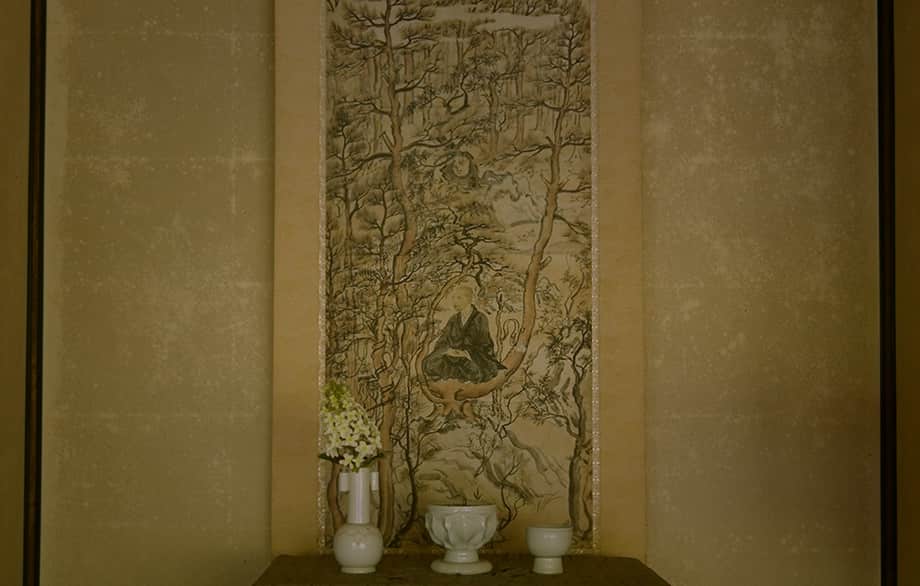

明恵上人

承安3年(1173)に生まれる。現在の和歌山県有田川町、湯浅氏の出身。華厳宗の中興の祖。神護寺の文覚について出家する。東大寺で華厳を学び、勧修寺の興然から密教の伝授を受けた。建永元年(1206)後鳥羽院より栂尾の地を賜り、高山寺を創建して華厳宗興隆の中心道場とした。寛喜4年(1232)に没する。

高橋箒庵

本名:高橋 義雄。1861年-1937年。日本の実業家。

数寄者

茶の湯を趣味とする人。

四畳台目の本席と八畳の広間