高山寺は茶の発祥地といわれています。

鎌倉時代初め、明恵上人が栄西禅師より中国から持ち帰った茶の種を贈られ、栂尾の山内で栽培しました。

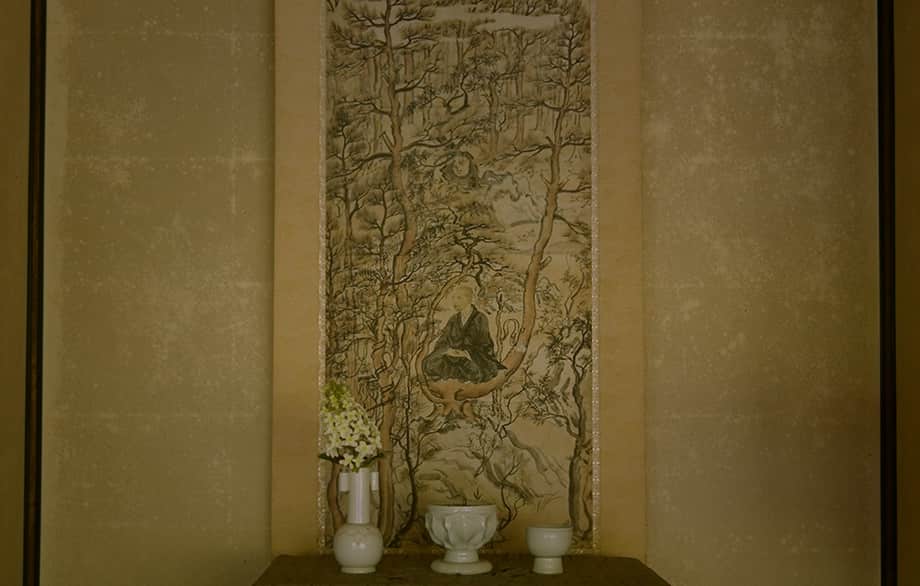

明恵上人

承安3年(1173)に生まれる。現在の和歌山県有田川町、湯浅氏の出身。華厳宗の中興の祖。神護寺の文覚について出家する。東大寺で華厳を学び、勧修寺の興然から密教の伝授を受けた。建永元年(1206)後鳥羽院より栂尾の地を賜り、高山寺を創建して華厳宗興隆の中心道場とした。寛喜4年(1232)に没する。

鎌倉時代

源頼朝が鎌倉に幕府を開いてから、元弘3年(1333)北条高時の滅亡に至るまで約150年間の称。

栄西禅師

1141年−1215年。平安時代末期から鎌倉時代初期の僧。

日本における臨済宗の開祖、建仁寺の開山。廃れていた喫茶の習慣を日本に再び伝えたことでも知られる。