御廟は高山寺の開祖明恵上人の墓所です。

墓域には高山寺の歴代住職の墓もあります。

覆屋は宝形造、桟瓦葺で、軒を大きく出した小堂です。

正面は、桟唐戸、側面は白漆喰となっています。

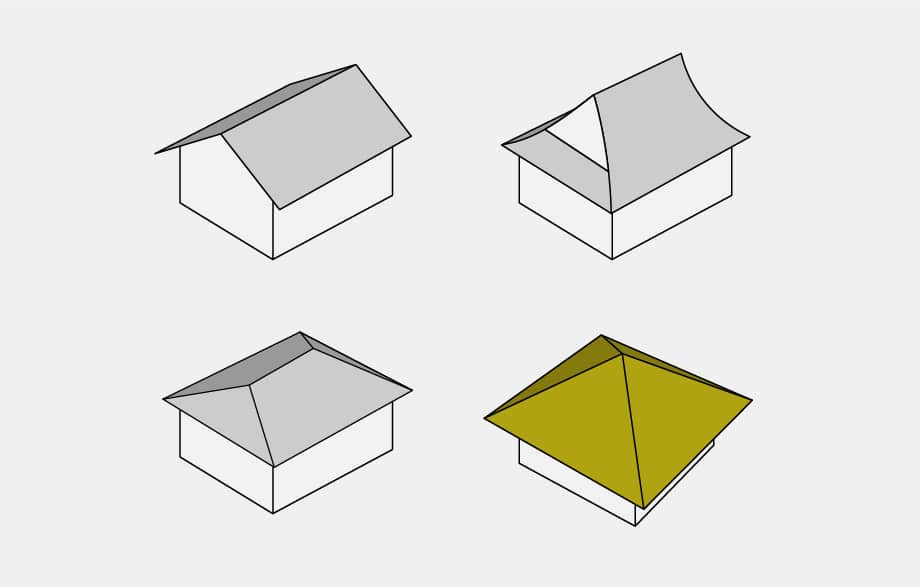

宝形造

屋根の一種。正方形の建物で、隅棟が屋根の中央に集まるもの。方形造ともいう。

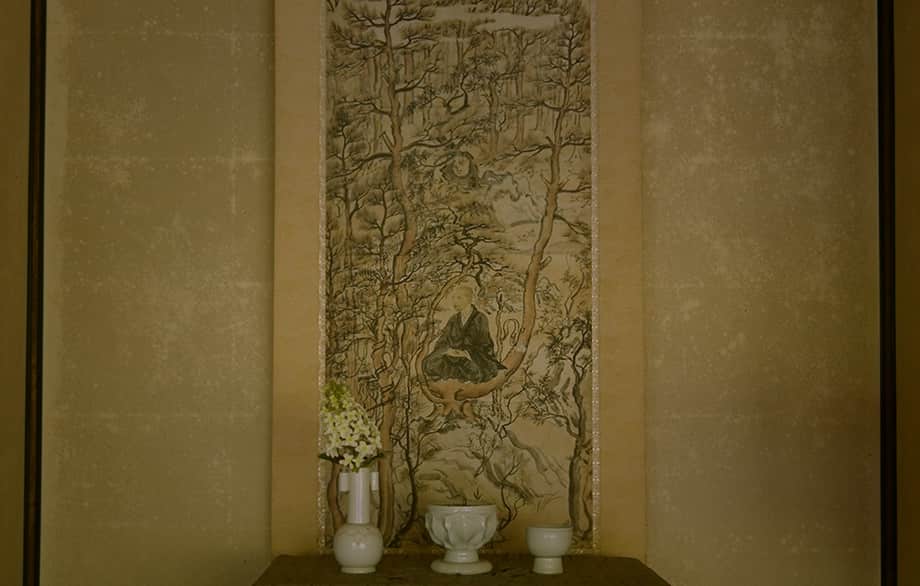

明恵上人

承安3年(1173)に生まれる。現在の和歌山県有田川町、湯浅氏の出身。華厳宗の中興の祖。神護寺の文覚について出家する。東大寺で華厳を学び、勧修寺の興然から密教の伝授を受けた。建永元年(1206)後鳥羽院より栂尾の地を賜り、高山寺を創建して華厳宗興隆の中心道場とした。寛喜4年(1232)に没する。

覆屋

主に本殿を保護するために設けられている建物。

桟瓦

横断面が波形の瓦一種類だけを使う葺き方で、江戸時代に考案された。本瓦葺に比べて経済的なことから簡略瓦とも呼ばれていた。現在、町屋や住宅などで普通に葺かれているのが桟瓦葺である。

桟唐戸

框の中に桟を組み、その間に薄板や連子をはめ入れた戸。