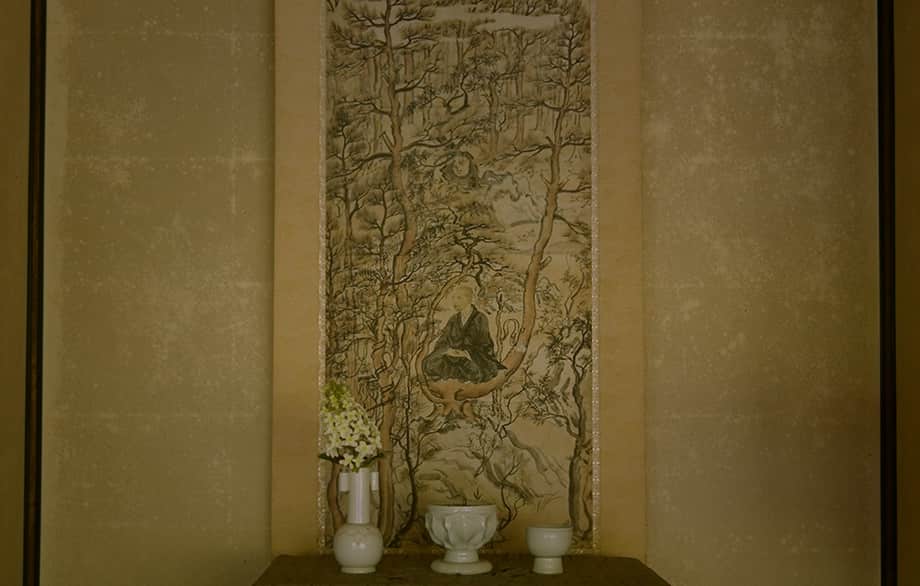

開山堂とは、開祖の御堂という意味で、高山寺の開祖明恵上人(1173~1232年)が晩年を過ごし、入寂した禅堂院の跡地に建てられています。

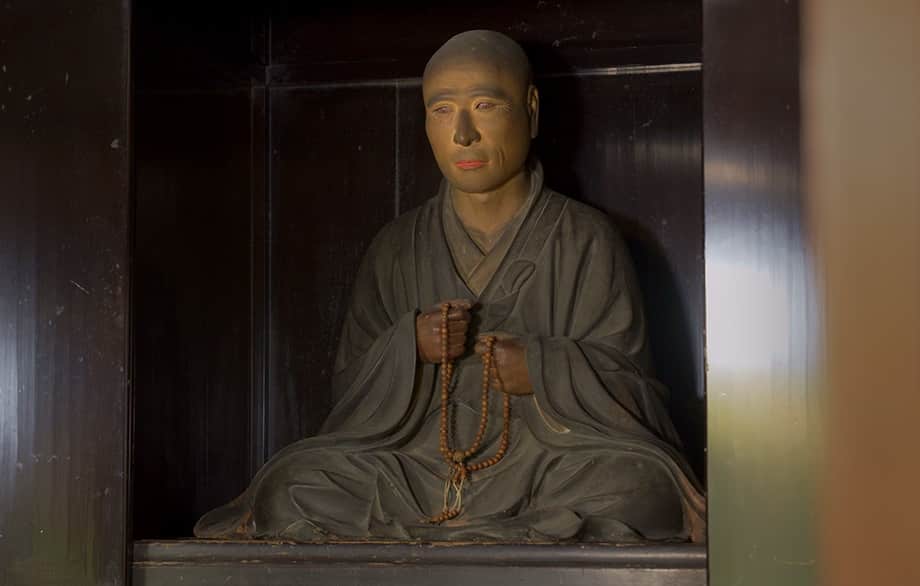

内部には明恵上人坐像が安置されており、明恵上人の命日である1月19日には、命日忌法要が執り行われます。

明恵上人

承安3年(1173)に生まれる。現在の和歌山県有田川町、湯浅氏の出身。華厳宗の中興の祖。神護寺の文覚について出家する。東大寺で華厳を学び、勧修寺の興然から密教の伝授を受けた。建永元年(1206)後鳥羽院より栂尾の地を賜り、高山寺を創建して華厳宗興隆の中心道場とした。寛喜4年(1232)に没する。

入寂

寂滅に入ること。僧が死ぬこと。

禅堂院

明恵(1173~1232)が晩年を過ごし入寂した、かつて高山寺に所在していた堂宇。

明恵上人坐像

元の建物は室町時代(1336~1573年)に焼失し、その後、江戸時代(1603~1867年)に再建されました。

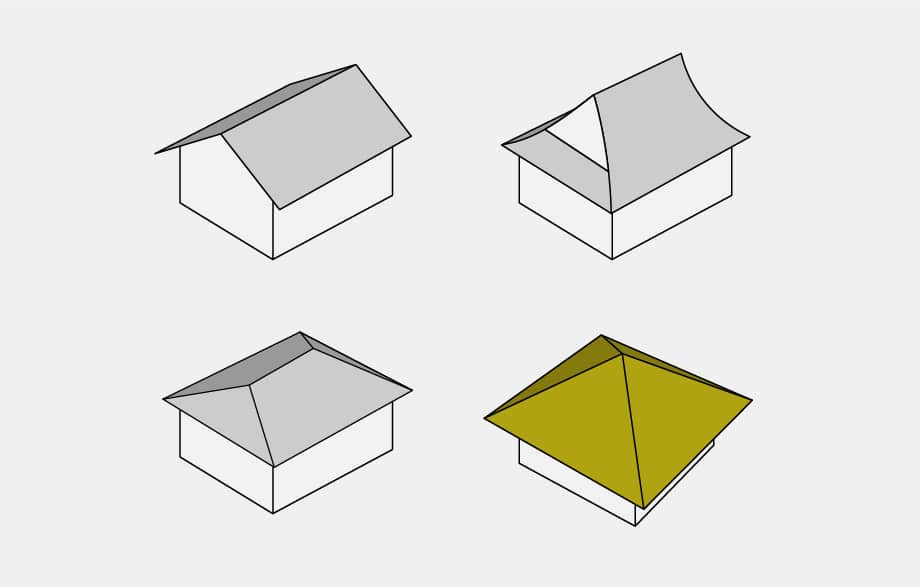

宝形造、一重、銅板葺で、主要な材には栂の木が用いられています。

頂部には露盤、伏鉢、宝珠を置きます。

正面中央には蔀戸が用いられ、両脇には釣鐘型をした花頭窓が設けられています。

明恵上人の遺徳を偲ばせる、簡素ながら瀟洒な建物です。

室町時代

足利氏が政権を握り京都室町に幕府を開いた時代。明徳3年(1392)南北朝の合一から、天正1年(1573)第15代将軍義昭が織田信長に追われるまでの約180年間を指す。その後期すなわち明応の政変後を戦国時代とも称する。また、南北朝時代(1336〜1392)を室町時代前期に含める説もある。

江戸時代

徳川家康が慶長5年(1600)関ヶ原の戦で勝利を占め、1603年幕府を江戸に開いた頃から、慶応3年(1867)徳川慶喜の大政奉還に至るまで約260年間の称。徳川時代。

宝形造

屋根の一種。正方形の建物で、隅棟が屋根の中央に集まるもの。方形造ともいう。

露盤

仏塔の相輪のいちばん下にある四角い盤。

伏鉢

相輪などの露盤上にある、鉢を伏せたような形のもの。

宝珠

宝玉。塔の相輪の一部で、水煙の上に載せる飾り。

蔀戸

吊り上げたり外したりする、板の表裏もしくは表面のみに格子戸を組み込んだ建具。上下2枚に分かれている場合が多い。

花頭窓

禅宗様のもので、多くは桟唐戸や書院の欄間などに用いられる。格子の組子に花形を付けたことから花欄間ともいい、この組子を「花組子」「花子」という。

この文化財解説ページの評価を教えてください

-

-

満足度

-

-

理解度

-

-

推奨度

-

-

魅力度

-