表参道から続く長い石段の先にある、 正方形の一重、入母屋造の建物です。

屋根は銅板葺、疎垂木で、緩やかな曲線を描き、妻には懸魚が下げられており、向拝の蟇股や虹梁には彫刻が施されています。

表参道

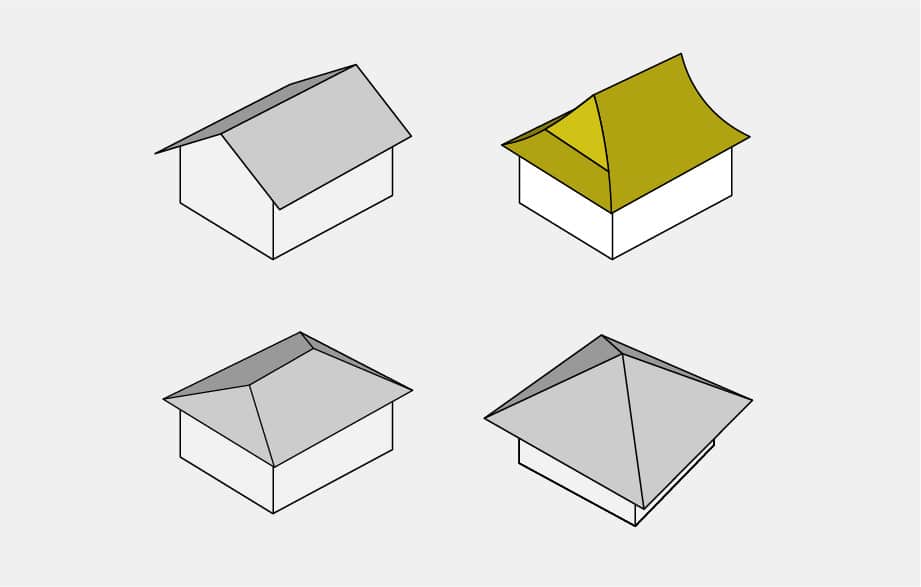

入母屋造

母屋を切妻造とし、その四方に廂を葺き下ろして一つの屋根としたもの。

疎垂木

棰の間隔を広くとって割りつけた棰。

妻

建築物の側面。

懸魚

屋根の破風の中央および左右に下げて、棟木や桁の先端を隠す建築装飾。

向拝

仏堂や社殿の前、または後などに主屋から突き出て、上に屋根、下に階段のあるところ。

蟇股

二本の水平材の間に置かれ、カエルが股を広げたように曲線状に左右の両裾が広がった部材。また鏃(やじり)の形状のひとつである刃先が二股に分かれた雁股(かりまた)から転じたともいわれる。

虹梁

上方に曲がった梁。雨後の虹を連想しての名。大陸建築伝来以来、ずっと用いられている重要な建築材である。

正面には蔀戸が用いられています。

内部は本尊である釈迦如来像をお祀りしています。

承久元年(1219)に完成した本堂は、檜皮葺5間4面の堂宇で、運慶作の丈六の盧舍那仏などが置かれたといわれます。

蔀戸

吊り上げたり外したりする、板の表裏もしくは表面のみに格子戸を組み込んだ建具。上下2枚に分かれている場合が多い。

釈迦如来

檜皮葺

ヒノキの皮を剥いだ檜皮を竹釘で打ちつける工法で葺いた屋根。

堂宇

堂の建物。

運慶

生年不詳 - 1224年。平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて活動した仏師。興福寺を拠点に活動していた奈良仏師康慶の子。康慶が始めた鎌倉彫刻の新様式を完成させた。

丈六

仏像の高さの基準。一丈六尺の省略。立像では像高1丈6尺(約4.8m)の像、座像では像高8尺の像(約2.4m)をいう。

盧舍那仏

華厳経の教主。大乗仏教における信仰対象である如来の一尊。

その本堂は室町時代に焼失し、現在の金堂は江戸時代、寛永年間(1624〜44)に御室仁和寺の真光院から古御堂を移築したもので、現在の金堂もかつての本堂と同じ位置にあります。

中世の仏堂の形式を受け継ぐ、古刹の金堂に相応しい風格を表しています。

室町時代

足利氏が政権を握り京都室町に幕府を開いた時代。明徳3年(1392)南北朝の合一から、天正1年(1573)第15代将軍義昭が織田信長に追われるまでの約180年間を指す。その後期すなわち明応の政変後を戦国時代とも称する。また、南北朝時代(1336〜1392)を室町時代前期に含める説もある。

江戸時代

徳川家康が慶長5年(1600)関ヶ原の戦で勝利を占め、1603年幕府を江戸に開いた頃から、慶応3年(1867)徳川慶喜の大政奉還に至るまで約260年間の称。徳川時代。

御室仁和寺

京都市右京区に所在する真言宗御室派の総本山の寺院。 仁和4年(888年)創建。