奈良時代末期の作とされる、量感のある体躯に峻厳な表情を浮かべる薬師如来坐像です。 中心部を木で彫り、その上に木屎漆を盛って造形する木心乾漆技法が用いられています。

奈良時代

平城京すなわち奈良に都した時代。元明・元正・聖武・孝謙・淳仁・称徳・光仁の7代七十余年間(710〜784)。美術史では白鳳時代を奈良時代前期、この時代を後期として、天平時代ともいう。奈良朝。

薬師如来

東方浄瑠璃世界の教主。12大願を発して、衆生の病苦などの苦患を救い、身体的欠陥を除き、さとりに至らせようと誓った仏。

木屎漆(もくそうるし)

漆糊に木屎をねり合わせたもの。割れ目、合わせ目を接着するのに用いる。仏像制作や修理に用いられる。

木心乾漆技法

像の概形を木彫で作り、この上に麻布を貼り、抹香漆または木屎漆を盛り上げて完成させる技法。像内には木心が残ったままとなる。

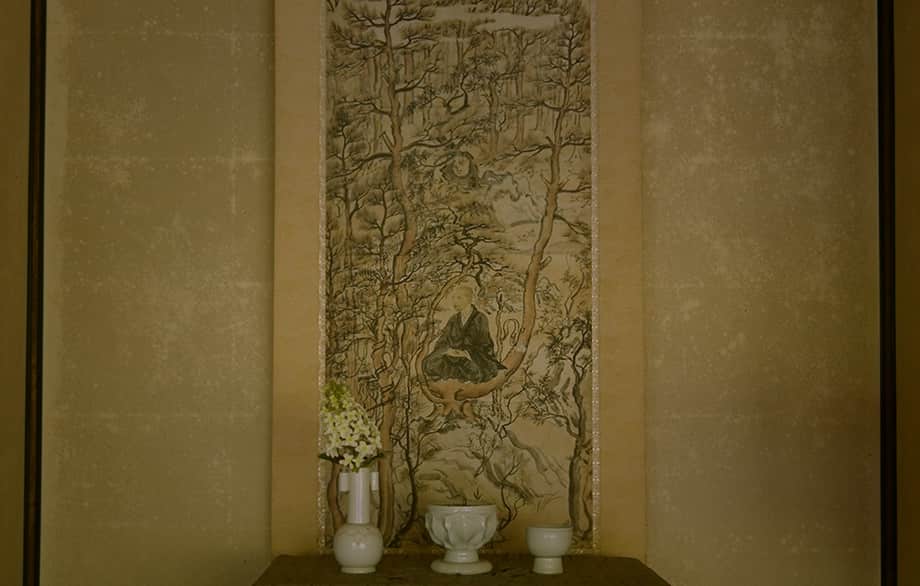

もとは丹波の神尾山金輪寺にあった丹波康頼(912−95、医家)の念持仏で、その神尾山に明恵上人の高弟高信が入り、高山寺との関わりを持ったことで伝わったと考えられています。 元来、左右に脇侍を伴った三尊像ですが、現在は重要文化財に指定されている日光菩薩像は東京国立博物館に、月光菩薩像は東京芸術大学に所蔵されています。

念持仏

身辺に置いたり身につけたりして拝む仏像。

明恵上人

承安3年(1173)に生まれる。現在の和歌山県有田川町、湯浅氏の出身。華厳宗の中興の祖。神護寺の文覚について出家する。東大寺で華厳を学び、勧修寺の興然から密教の伝授を受けた。建永元年(1206)後鳥羽院より栂尾の地を賜り、高山寺を創建して華厳宗興隆の中心道場とした。寛喜4年(1232)に没する。

高信

1193-1264。鎌倉時代の僧。明恵上人の高弟。

三尊像

堂宇に安置される一組の尊像の場合、中央の主尊および左右の両侍を三尊像と総称する。通常、主尊は中尊、両侍は脇侍などという。

日光菩薩

薬師如来の脇侍。如来の左に配され右の月光菩薩に対する。太陽の光があらゆる闇を照らすように,輪廻の闇を照らして衆生を救済する徳をもつとされる。

月光菩薩

薬師如来の脇侍。如来の右に配され左の日光菩薩に対する。月の光を象徴するという菩薩。