高山寺における明恵上人時代の唯一の遺構であり、数少ない鎌倉時代の寝殿造風建築として国宝に指定されています。

明恵

承安3年(1173)に生まれる。現在の和歌山県有田川町、湯浅氏の出身。華厳宗の中興の祖。神護寺の文覚について出家する。東大寺で華厳を学び、勧修寺の興然から密教の伝授を受けた。建永元年(1206)後鳥羽院より栂尾の地を賜り、高山寺を創建して華厳宗興隆の中心道場とした。寛喜4年(1232)に没する。

上人

学徳を備えた僧侶の敬称。

鎌倉時代

源頼朝が鎌倉に幕府を開いてから、元弘3年(1333)北条高時の滅亡に至るまで約150年間の称。

寝殿造

平安時代の貴族住宅の形式。

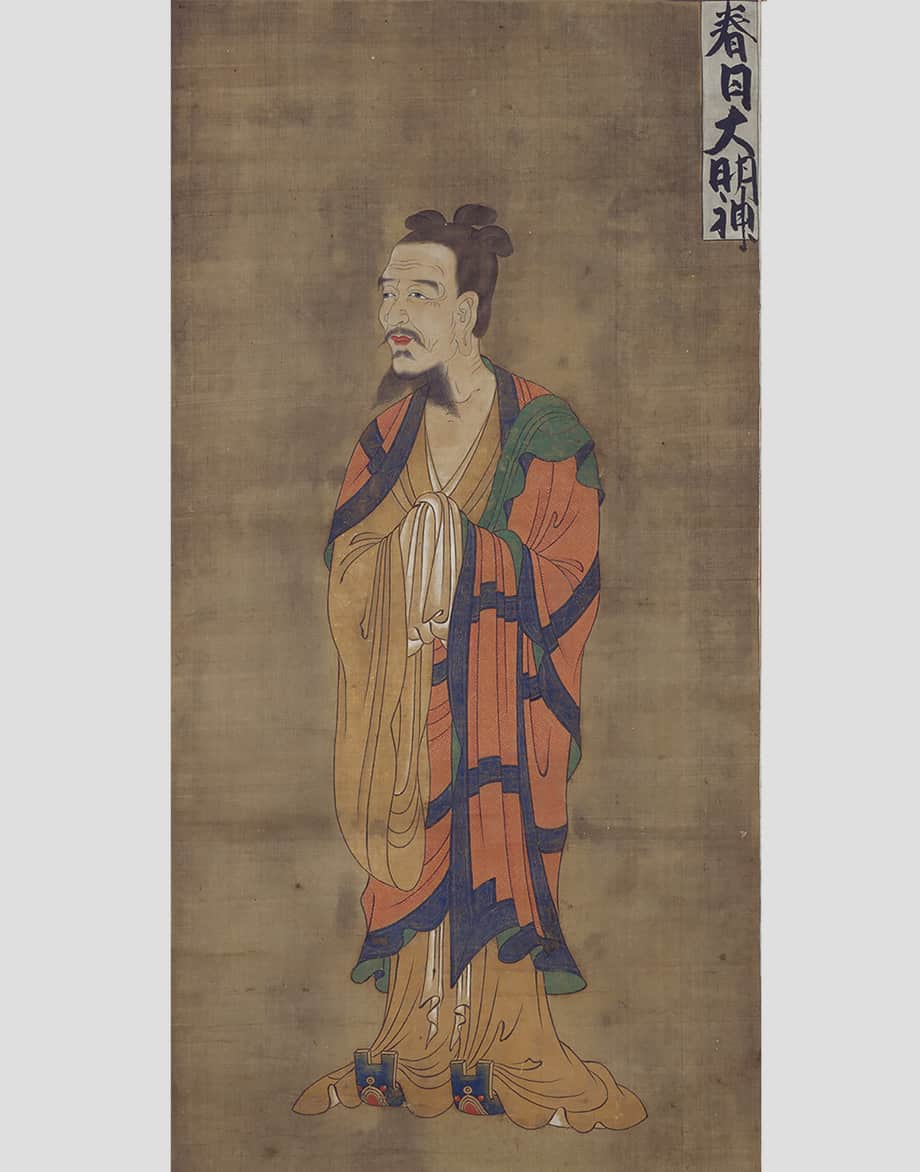

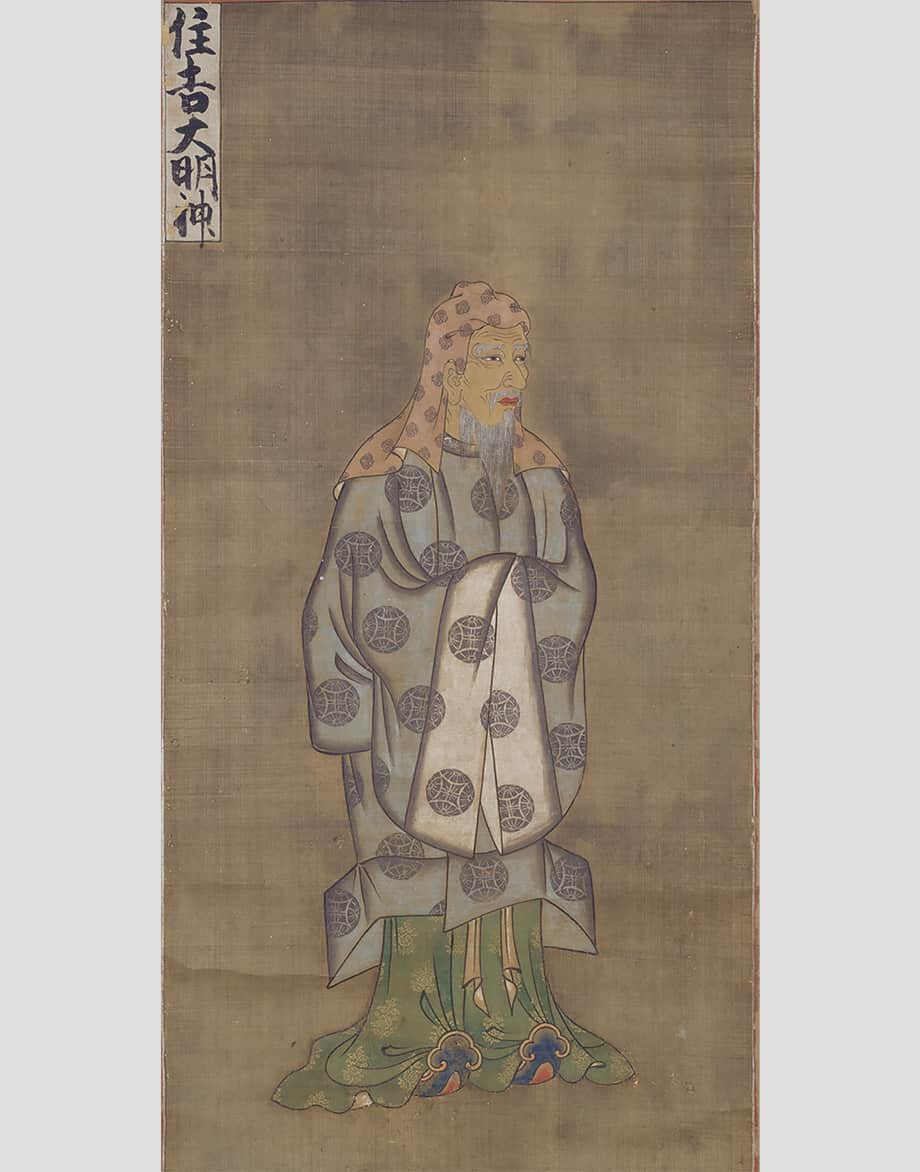

当初の石水院は、明恵上人の学問所兼住房として使用されていましたが、1228年の洪水により失われました。その後、金堂の東にあった東経蔵という建物が「石水院」の名を受け継ぐこととなります。新たな石水院は、高山寺の鎮守神として春日明神・住吉明神を祀り、拝殿の付された経蔵兼社殿として境内の中心的堂宇となっていきます。時代が下り、1889年に現在地へ移築されました。

金堂

寺院で、本尊を安置する仏堂。伽藍の中心。仏堂の内部を金色にすることからこの名が付けられたといわれる。本堂。

経蔵

一切経を納めてある建物。

春日明神

春日大社の祭神の総称。

住吉明神

住吉大社(大阪市)に祀られる神。

拝殿

礼拝をおこなうために本殿の前に設けた前殿。

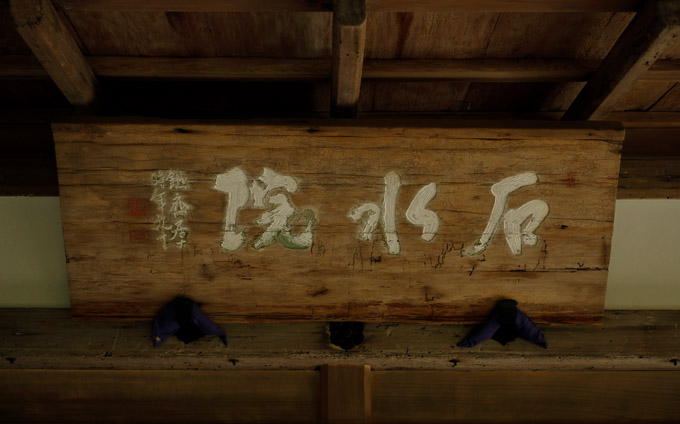

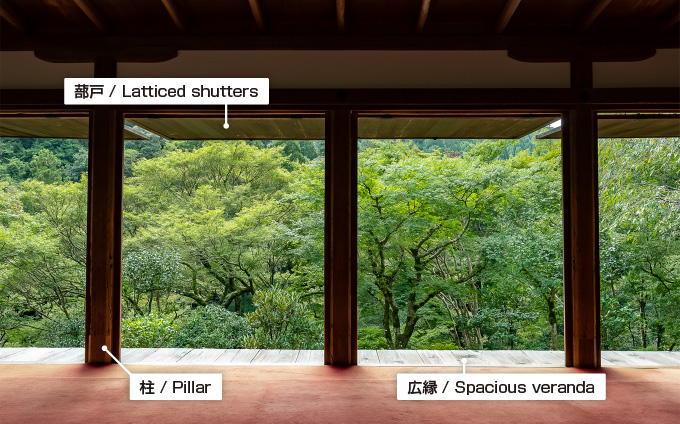

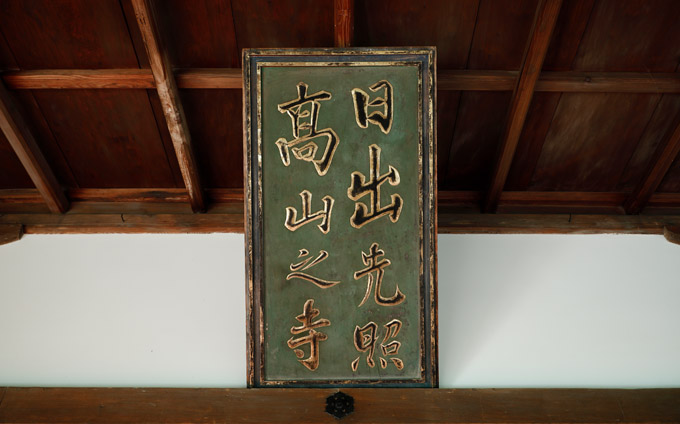

建物西面は、かつて拝殿として使用されたところで、いまは小さな善財童子像が安置されています。欄間には富岡鉄斎筆の額「石水院」がかかり、床板には屋久杉が張られています。南面は、清滝川を越えて向山をのぞみ、視界がおおきく開けます。縁から一歩下がり畳の上に腰をおろすと、風景が柱と蔀戸、広縁により額縁のように切り取られます。欄間には明恵上人が後鳥羽上皇より賜った勅額「日出先照高山之寺」が掲げられ、寺号の由来を語ります。

善財童子像

華厳経に登場する童子。菩薩行の理想者として描かれる。明恵上人は、自身の仏道に励む姿に重ねあわせて敬愛し、住房には善財童子像を置いたと伝わる。現在の像は昭和初期に西村虚空が彫ったもの。

富岡鉄斎

文人画家、儒学者。明治期の高山寺住職・土宜法龍と親交が深く、最晩年は高山寺をよく訪れている。(1836〜1924)

額「石水院」

屋久杉

鹿児島県屋久島の標高500メートル以上の山地に自生する杉。寿命が長く、2000年を超える巨木がある。

清滝川

京都市北区・右京区を流れる淀川水系桂川支流の一級河川。

向山

柱と蔀戸、広縁

後鳥羽

治承4年(1180)に生まれる。鎌倉前期の天皇。高倉天皇の第4皇子。建久9年(1198)譲位して院政を施く。歌道に秀で、新古今和歌集を勅撰する。承久3年(1221)、北条義時追討の院宣を下したが失敗して隠岐に配流される(承久の乱)。延応元年(1239)に同地で崩御する。

上皇

天皇譲位後の尊称。

勅額

天皇直筆による額。